マツダの早期退職制度「セカンドキャリア支援制度」の全貌

2025年4月22日、マツダは希望退職者を500人募集する「セカンドキャリア支援制度」の導入を発表しました。この制度は、勤続年数が5年以上かつ50〜61歳の間接部門従業員を対象とし、今後1年間で最大4回に分けて実施される予定です。

再就職支援や退職金の上乗せなど、従業員の新たなキャリア選択をサポートする内容が盛り込まれています。執行役員の竹内都美子氏は「これは単なる希望退職制度ではなく、社外で活躍する新たな選択肢を提供するもの」と強調しています。

自動車業界を取り巻く環境変化とその影響

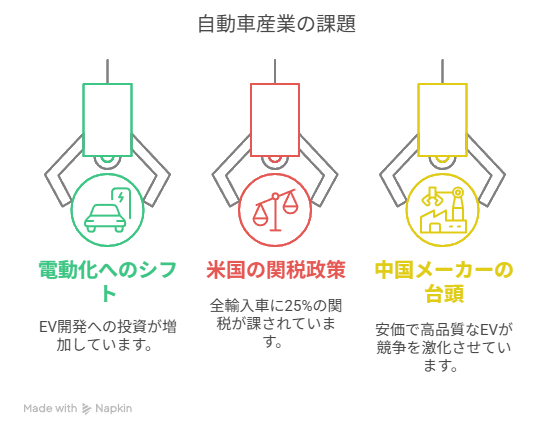

自動車業界は現在、以下の3つの大きな変革に直面しています:

- 電動化へのシフト:各国の環境規制強化により、電気自動車(EV)開発への投資が拡大。しかし、世界的にEV販売は伸び悩み、投資回収が難しくなっています。

- 米国の関税政策:全輸入車に25%の関税が課され、日本車メーカーは大きな打撃を受けています。試算によれば、日本経済全体に約-0.52%のGDP下押し効果があるとされています。

- 中国メーカーの台頭:安価かつ高品質なEVを武器に、競争が激化しています。

マツダ独自の課題と経営環境

- 企業規模の制約:トヨタやホンダに比べてマツダは中堅メーカーであり、電動化投資の負担が相対的に大きくなっています。

- 米国市場への依存:2025年3月期第3四半期において、販売台数の約40%以上を北米市場が占めています。そのため、関税の影響を受けやすい体制です。

- 業績の変動:同年度の営業利益は前年同期比で20.2%減の2,000億円と見込まれています。

「ライトアセット戦略」と人材再配置の関係

2025年3月、マツダは「ライトアセット戦略」を打ち出しました。これは、限られた投資で高い資産効率を実現しつつ、競争力のある商品を開発する方針です。

今回の早期退職施策は、この戦略に基づく人材の最適配置とされており、単なるコスト削減ではなく、将来の組織強化を目的としたものであると考えられます。

他社の事例に見るマツダの立ち位置

他の自動車メーカーも構造改革に取り組んでいます:

- 日産:グローバルで9,000人の人員削減を発表。

- ホンダ:中国で正社員を対象に早期退職を募集。

- 三菱自動車:タイにて約300人規模の早期退職を実施。

マツダは対象を限定し、段階的に実施している点で、より穏やかで戦略的なリストラを進めていると言えるでしょう。

未来を見据えた「マルチソリューション戦略」

マツダは「マルチソリューション戦略」により、電動化対応を多角的に展開しています:

- EVとガソリン車の技術を併用し、移行リスクを軽減

- 地域特性に合わせた車両・技術を展開

- 過剰な投資を避け、資産効率を最大化

このアプローチは、中堅メーカーにとってリスク分散型の合理的な選択肢であり、柔軟性のある経営判断が可能となります。

施策の短期・中長期的な影響

短期的影響

- 人件費削減により営業利益率の改善が期待

- 投資家からの評価向上

- 一部社員のモチベーションへの影響が懸念材料

中長期的影響

- 若年層の比率増加による組織の活性化

- 人材再編による開発力・顧客対応力の強化

- 地域経済(特に広島)への影響と再就職支援の重要性

まとめ|マツダの人事施策は未来への布石

マツダの早期退職募集は、単なるリストラではなく、戦略的視点に基づいた経営施策です。「ライトアセット戦略」や「マルチソリューション戦略」と連動する形で、柔軟性のある組織づくりと将来への布石を打っています。

不確実性が高まる自動車業界において、マツダのような中規模メーカーが選んだ選択肢は、他社にとってもひとつの指標となるでしょう。

今後は、この制度が業績や組織構造にどう影響を与えるのか、引き続き注目が集まります。

コメント